膀胱癌在中医理论中属“尿血”“血淋”范畴,其核心病机多与正气亏虚、湿热瘀毒内蕴相关。中医治疗膀胱癌的核心优势在于通过辨证施治实现个性化用药,既可缓解症状、改善生活质量,又能通过调节机体平衡抑制肿瘤进展。

一、辨证分型与药方基础框架

中医将膀胱癌分为湿热下注、瘀血内阻、脾肾两虚、肝郁气滞四大证型,并针对不同证型制定基础方剂:

湿热下注型:以尿频、尿急、尿痛、小便黄赤为特征,常用八正散加减。方中瞿麦、萹蓄、车前子清利湿热,白花蛇舌草、土茯苓解毒散结,若尿血明显可加小蓟、白茅根凉血止血。

瘀血内阻型:表现为腰痛固定、血色紫暗有块,常用桃红四物汤合失笑散。桃仁、红花活血化瘀,三棱、莪术破血消癥,配合生地、当归养血活血,避免伤正。

脾肾两虚型:以腰膝酸软、神疲乏力、小便清长为主症,常用参苓白术散合金匮肾气丸。黄芪、党参健脾益气,熟地、山茱萸补肾填精,兼顾扶正与祛邪。

肝郁气滞型:常见烦躁易怒、胁肋胀痛,沉香散加减可疏肝理气。柴胡、香附行气解郁,郁金、川楝子理气止痛,佐以赤芍、丹参活血化瘀。

二、个性化调整的核心逻辑

体质与症状动态适配

若患者兼见口干舌燥、五心烦热等阴虚表现,可于基础方中加麦冬、玄参滋阴润燥;若伴畏寒肢冷、夜尿频多等阳虚症状,则需增加附子、肉桂温阳散寒。例如,湿热下注型患者若出现大便黏滞、舌苔厚腻,可加黄连、黄柏强化清热燥湿之力。

肿瘤分期与治疗目标匹配

早期患者以攻邪为主,可加大白花蛇舌草、半枝莲等抗癌药物剂量;中晚期患者则需兼顾扶正,如加入灵芝、冬虫夏草增强免疫力。对于术后防复发者,可长期服用六味地黄丸合四君子汤,通过补肾健脾调节机体微环境。

季节与气候因素考量

春季阳气升发,易加重肝郁气滞型症状,可酌加薄荷、菊花疏散风热;夏季暑湿盛行,湿热下注型患者需增加滑石、通草利水渗湿;冬季寒邪侵袭,脾肾两虚型患者宜加重附子、干姜用量以温阳固本。

三、药方动态优化与疗效评估

中医强调“效不更方,不效必变”。若患者服药后尿血减轻但腰痛未缓,需在原方中加入杜仲、续断强腰膝;若湿热症状缓解但出现腹胀纳差,则需减少苦寒药物,加用炒麦芽、鸡内金健脾消食。建议每2周复诊一次,根据舌象、脉象及症状变化调整药方,例如舌苔由黄腻转为薄白时,可逐步减少清热药物剂量。

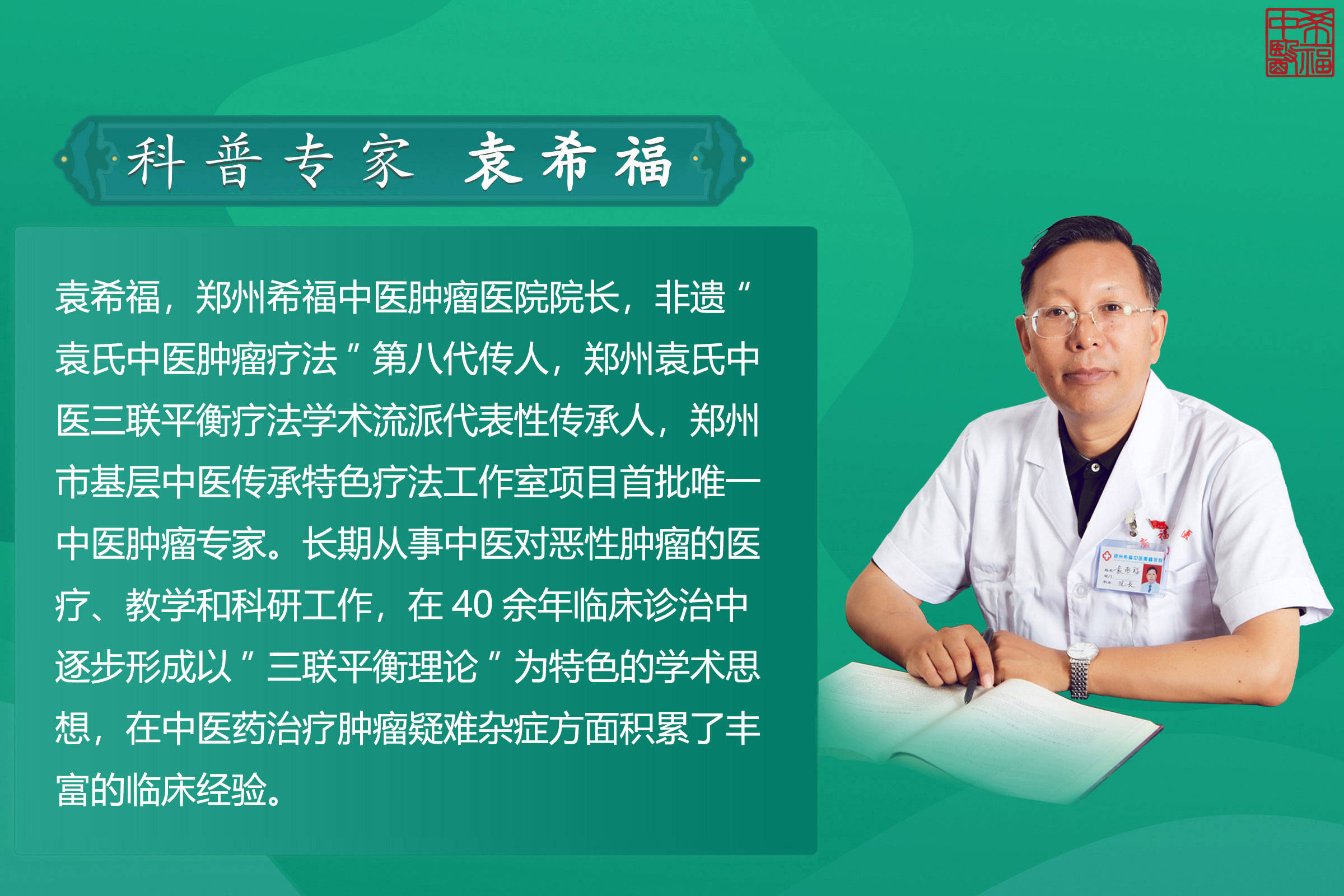

中医治疗癌症的疗效也受到中医师的辨证论治水平的影响。因此,在选择中医治疗时,患者应选择具有丰富经验的中医师进行治疗。出身于中医世家,《袁世医方》第八代传人,非物质文化遗产保护项目——“袁氏中医肿瘤疗法”传承人、“郑州袁氏中医三联平衡疗法学术流派”代表性传承人、郑州市基层中医传承特色疗法工作室项目首批唯一中医肿瘤专家的中医肿瘤专家袁希福毕业于北京中医药大学,从事中医临床工作40余年,在先人的基础上,结合多年的临床实践经验,创立“三联平衡”理论,帮助了一位又一位海内外肿瘤患者,且自2000年至2017年十余年间,先后举办五届百位抗癌明星康复经验交流大会,为其他正在努力奋战的患者增强抗癌信念,提高治癌信心,累计诊疗患者超20万人次。

非遗“袁氏中医肿瘤疗法”始于嘉庆辛酉年(公元1801年),传承距今已历八代两百余年,凝聚着袁氏中医世家历代先祖临床实践的智慧结晶。在袁氏先祖历代承传的珍贵秘本《袁世医方》中,详细记载了“袁氏中医肿瘤疗法”的核心理论与用药精髓。涵盖中医内、外、妇、儿各科,以及实践临床的大量内外治方药、制作技艺,剂型包括汤、丸、散、膏、丹,以及药酒、药膳、药茶、药醋、药粥、药饼等食疗方,多达190余首,形成了一套系统而独特的中医肿瘤诊疗体系。