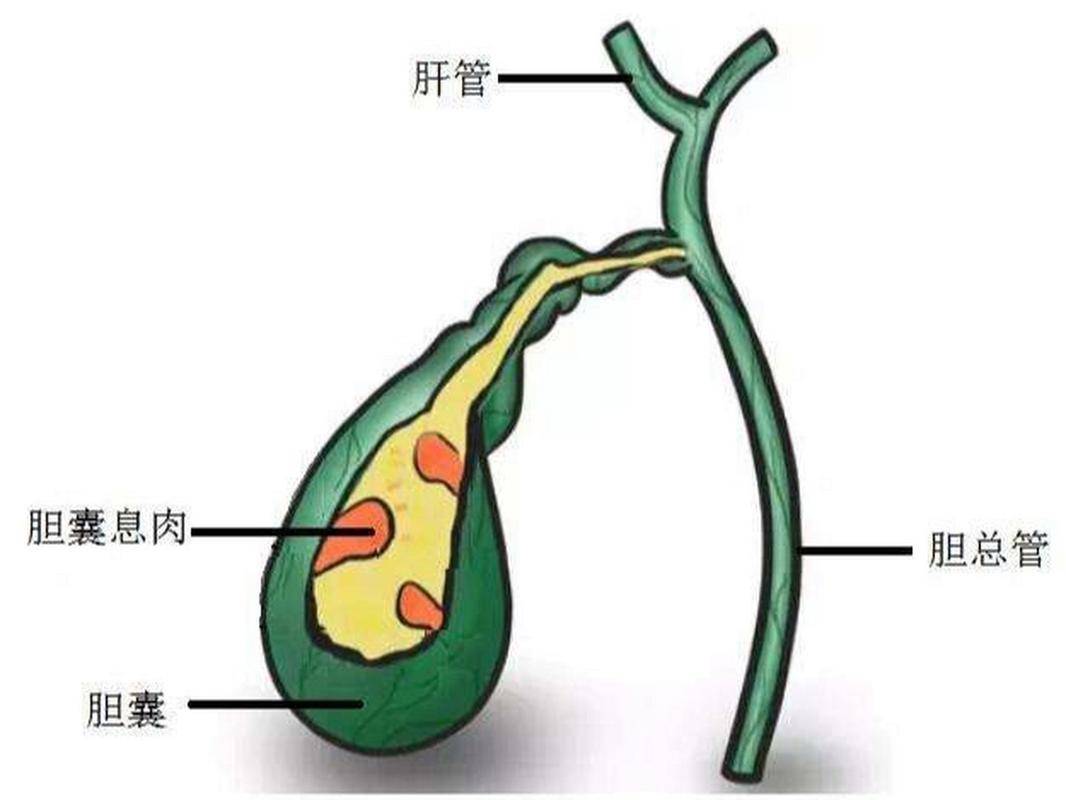

胆囊息肉是胆囊壁上突起的“小疙瘩”,就像胆囊黏膜上长出的“小肉瘤”,分为胆固醇性息肉、炎性息肉、腺瘤性息肉等。其中最常见的是胆固醇性息肉,多因胆汁中胆固醇代谢异常,沉积在胆囊黏膜上形成;炎性息肉则与慢性胆囊炎反复刺激有关;而腺瘤性息肉虽少见,却是潜在的“危险分子”,存在癌变风险。

胆囊息肉

胆囊息肉

为何说胆囊息肉难以自行消除?这要从其形成机制说起。胆固醇性息肉由胆固醇结晶沉积而成,这些结晶一旦附着在胆囊壁上,就会逐渐被黏膜包裹,形成稳定的息肉结构,胆汁的流动和胆囊的收缩很难将其“冲刷”掉。炎性息肉则因胆囊黏膜长期受炎症刺激而增生,只要炎症不彻底消除,息肉就会持续存在,甚至因反复炎症而逐渐增大。腺瘤性息肉作为一种良性肿瘤,本质是细胞异常增殖的结果,就像土壤里长出的杂草,不主动清除,只会越长越壮。

临床数据显示,胆囊息肉自行消退的比例不足5%,且多为直径小于3毫米的微小息肉,可能与一过性的胆汁成分改变有关。而对于直径超过5毫米的息肉,几乎没有自行消失的案例。更值得警惕的是,约10%的胆囊息肉会随着时间缓慢增大,其中腺瘤性息肉的增长速度相对更快,且直径越大,癌变风险越高——当息肉直径超过1厘米时,癌变概率会显著上升。

胆囊息肉

胆囊息肉

很多人发现息肉后,寄希望于药物或饮食调整。但目前尚无特效药物能消除胆囊息肉,服药顶多能控制炎症、延缓息肉增长,却无法让已形成的息肉“凭空消失”。清淡饮食、规律作息或许能减少息肉继续增大的诱因,却不能逆转既成事实。

这也意味着,对待胆囊息肉,“观望”可以,但不能“放任”。发现息肉后,需定期复查超声(一般每6-12个月一次),密切监测其大小、形态、数量的变化。若息肉直径超过1厘米、短期内迅速增大、基底宽大或伴有胆囊壁增厚,往往需要手术切除胆囊,以绝后患——因为此时的息肉已具备较高的癌变风险,留着不如切了安心。

有人担心切了胆囊会影响消化,也可进行保单取息肉的手术治疗,其实胆囊的主要功能是储存和浓缩胆汁,切除后胆汁会直接进入肠道,虽然短期内可能对高脂饮食不耐受,但身体会逐渐适应,多数人术后生活与常人无异。相比之下,任由息肉发展,一旦癌变,胆囊癌的恶性程度极高,预后极差,远非切除胆囊可比。